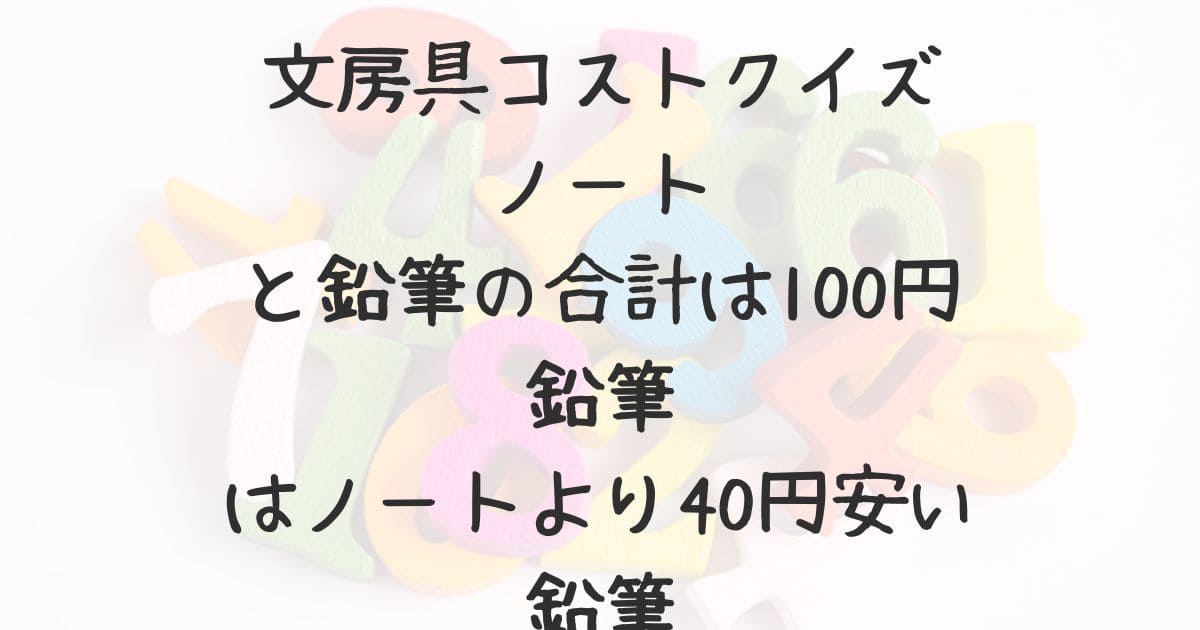

本記事では、よくある文房具の価格設定に関する問題を取り上げ、詳しく解説します。

ノートと鉛筆の総額が100円であるという設定です。

ここで、鉛筆はノートよりも40円低価格に設定されています。

この条件を元に、鉛筆の値段をどのように計算するか考えてみましょう。

鉛筆の価格を求めるためには、ノートの価格を知る必要がありますが、問題はそのノートの価格が直接与えられていないため、計算を進める必要があります。

文房具の価格問題|ノートと鉛筆で合計100円、鉛筆は40円安。その計算方法は?

本記事では、ノートと鉛筆の価格設定に関する一般的な数理パズルを詳細に分析します。

まず問題の概要から確認してみましょう。「ノートと鉛筆の合計価格が100円で、鉛筆はノートより40円安い場合、鉛筆の価格はいくらになるか?」というのが問題です。

初見では鉛筆が60円であるかのように感じるかもしれませんが、これはノートが40円高いという条件に反します。

正解に辿りつくための手順を説明します。

鉛筆の価格を「X円」と仮定し、この場合ノートの価格は「X + 40円」と表せます。

ノートと鉛筆の合計価格が100円であるため、次の等式が成立します

X+(X+40)=100X + (X + 40) = 100

この方程式を解いてみると

2X+40=1002X + 40 = 100

2X=602X = 60

X=30X = 30

よって、鉛筆の価格が30円であることが確定します。

この問題では、問題文を正確に解釈し、適切な数式に落とし込むことが解答の鍵となります。

ノートと鉛筆の価格計算|合計100円、鉛筆はノートより40円安い

この計算問題の解答を検証するため、先にノートの価格を求めてみましょう。

仮定すると、鉛筆が30円である場合、ノートは鉛筆より40円高いので70円となります。

この計算により、ノート70円と鉛筆30円の合計はちょうど100円となり問題の条件を満たします。

さらに問題への理解を深めるため、異なる方法でアプローチしてみましょう。

お釣りを用いたアプローチ

鉛筆をもう一本追加購入すると仮定します。

鉛筆がノートより40円安いため、40円がお釣りとして戻ってきます。

この場合、鉛筆2本と40円の合計で100円となります。

そこから「(100 – 40) ÷ 2 = 30円」という計算が導き出されます。

図解法

ノートと鉛筆の価格差を図で示します。

ノートの価格線が鉛筆より40円長いとすると、両者の線の合計は140円となります。

この合計を2で割ると、ノートが70円であり、その40円を引くと鉛筆が30円であることが分かります。

金額調整法

初めにノートと鉛筆をそれぞれ50円と設定し、価格差が40円になるように10円ずつ調整します。

その結果、30円と70円という価格に落ち着きます。

これらのアプローチは、問題解決に至る異なる手法を示し、どれが最も理解しやすいかを選ぶのが鍵となります。

また、この数学の問題を解く過程で、子供時代に駄菓子屋で何を買うかを真剣に考えた記憶が思い起こされます。

少額でも大きな価値を感じていたあの時の感覚が、懐かしく感じられることでしょう。

算数の問題を通じて過去を振り返るのも、また一興です。

今回の説明が問題への理解を助け、疑問が少しでも解消されたなら嬉しいです。

何か質問があれば、遠慮なく提出してください。一緒に数学の面白さを探求していきましょう!

まとめ

この記事では、ノートと鉛筆を組み合わせた総額100円という数理パズルを詳しく解説しました。

鉛筆はノートより40円安いという条件から、鉛筆の価格を計算する過程を紹介しています。

まず、方程式を設定して鉛筆の価格を求める方法を示しました。

鉛筆の価格を「X円」とすると、ノートは「X + 40円」となります。

これらの合計が100円であるため、2X+40=1002X + 40 = 100 の方程式を解くことで、鉛筆が30円であることを導き出しました。

また、理解を深めるために、お釣りを用いたアプローチ、図解法、金額調整法という異なる方法も探求しました。

これらの方法は問題に対する多角的な見方を提供し、数学の問題に対する理解を深める手助けとなります。

この解説を通じて、読者が数学の問題に対する興味を深め、過去の記憶とのつながりを感じ取ることができたなら幸いです。

数学の面白さや問題解決の多様性を体験することで、さらなる学びへの意欲が刺激されるでしょう。何か不明な点があれば、質問してさらに探求を深めていきましょう。